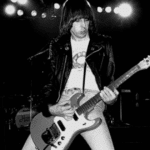

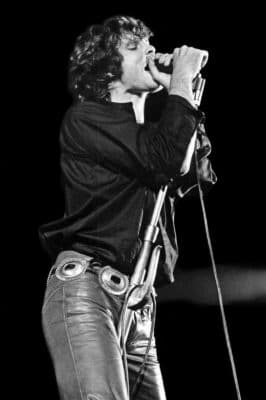

On a tous une première image de Jim Morrison : silhouette en cuir, regard fiévreux, micro serré comme un talisman. Mais l’icône ne suffit pas à expliquer l’onde de choc. Morrison, c’est un poète qui a trouvé dans l’électricité du rock un prolongement de la transe. Entre incantations, fulgurances et chaos contrôlé, sa légende tient autant à la musique de The Doors qu’à sa façon d’habiter la scène — présence quasi chamanique, verbe ardent, et un imaginaire qui mord encore la culture populaire. Et vous, c’est quelle chanson qui vous happe d’emblée ?

Aux origines : de Venice Beach à la salle d’enregistrement

1965, Venice Beach. Jim Morrison croise Ray Manzarek : deux anciens de UCLA, des poèmes plein les poches, et l’étincelle. Robby Krieger et John Densmore rejoignent vite l’aventure, et The Doors se rôdent au London Fog puis au Whisky a Go Go. Sans bassiste dédié, la main gauche de Manzarek au Rhodes Piano Bass devient la signature, au-dessus d’un orgue combo mordant, d’une guitare au riff ciselé et d’une batterie au rebond jazz. Écriture collective, structures ouvertes, volonté de son live en studio : en cinq ans, six albums, de The Doors (1967) à L.A. Woman (1971). ¹

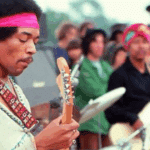

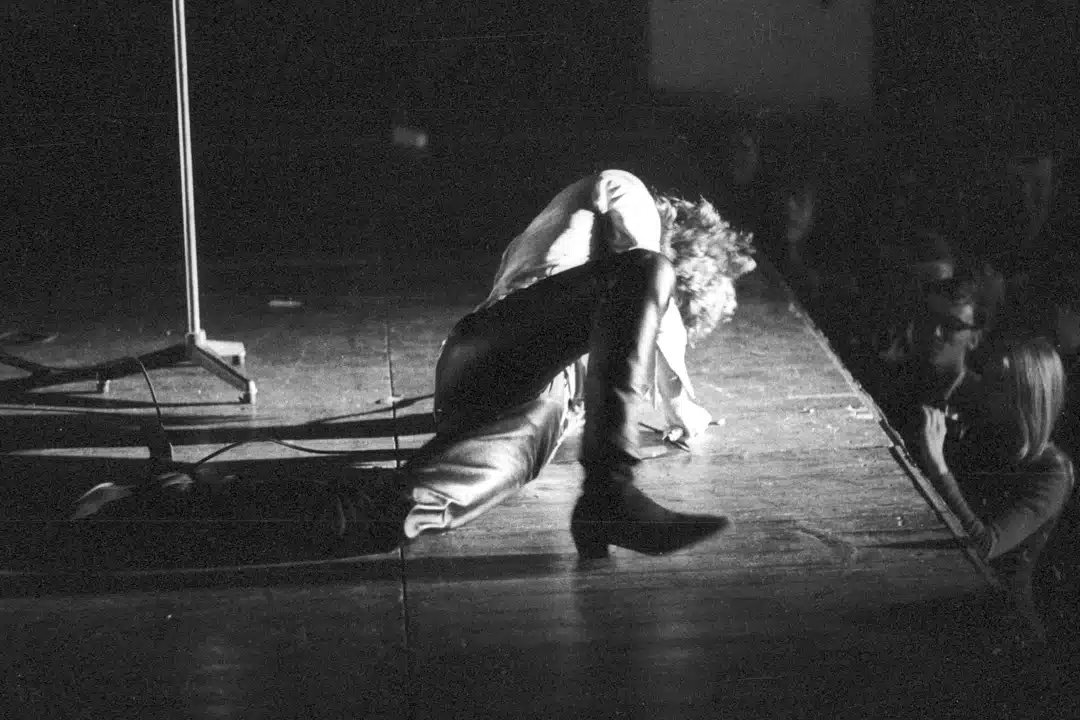

Morrison, l’animal scénique

Voix baryton, grain rauque, passages de la déclamation parlando à l’embrasement : Morrison joue du souffle et du micro comme d’un instrument. Sur scène, il alterne immobilité tendue et décharges d’énergie, glisse des apartés poétiques, bouscule les formats. Le groupe étire les formes : breaks syncopés de Densmore, harmoniques glissées de Krieger, nappes d’orgue qui respirent. La salle bascule du statut de public à celui de chœur, et la transe collective s’installe — cœur de son aura. ²

Le « Lizard King » : naissance d’un alias

Le surnom surgit avec Celebration of the Lizard et sa formule totem : « I am the Lizard King / I can do anything ». Plus qu’un slogan, une persona : chaman moderne et trickster qui autorise l’impro, les marches tribales et les césures dramatiques en concert. Publié sur la pochette de Waiting for the Sun, le texte nourrit un théâtre intérieur exporté sur scène. Cette figure totem scelle l’imaginaire Morrison et ancre définitivement sa légende. ³

Trois morceaux pour saisir la fulgurance

– The End (1967) : une odyssée en slow-burn, nappes d’orgue, tremolos qui suintent, batterie aux breaks syncopés. Morrison y tient le fil comme un narrateur de tragédie grecque.

– People Are Strange (1967) : miniature surréaliste au groove chaloupé, où la voix de Morrison fait la moue et sourit en même temps. Un portrait des nuits d’Hollywood, entre distanciation et ironie.

– Riders on the Storm (1971) : le Rhodes de Manzarek y dessine une pluie liquide, la guitare tremble comme des phares dans le brouillard, et Morrison superpose un murmure fantomatique à sa prise principale. Ultime cavalcade avant la nuit⁴.

Manzarek, avec son Vox Continental ou Gibson G-101 et son Rhodes Piano Bass, sculptait l’architecture sonore du groupe : basse main gauche, arabesques d’orgue main droite⁵.

Paris, 1971 : une fin ouverte, un mythe tenace

Au printemps 1971, Morrison s’échappe à Paris avec Pamela Courson. Le 3 juillet, il est retrouvé mort dans la baignoire de leur appartement. L’acte officiel évoque une insuffisance cardiaque ; aucune autopsie n’est pratiquée, ce qui alimente toutes les hypothèses : overdose, décès ailleurs puis transport, récit maquillé. La tombe de Morrison au Père-Lachaise devient un lieu de pèlerinage mondial⁶.

La légende continue d’écrire des épilogues. Tout récemment, le buste en bronze installé en 1981 sur sa sépulture — volé en 1988 — a été retrouvé par la police française lors d’une enquête financière⁷.

Héritage : de la poésie rock au panthéon

The Doors sont intronisés au Rock & Roll Hall of Fame en 1993. Mais au-delà de l’institution, l’empreinte Morrison est partout : dans les spoken words granuleux de la scène alternative, dans les frontmen qui brouillent les frontières entre chant et performance, dans cette façon d’installer le mystère au cœur du mainstream. « Mr. Mojo Risin’ », anagramme de Jim Morrison scandée dans L.A. Woman, résume presque le programme : subvertir les signes et s’y dissoudre⁸.

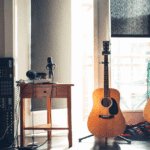

Recréer (à votre façon) le magnétisme Morrison

Sans singer le passé, vous pouvez capter l’esprit : du son aux instruments, voici un kit simple pour retrouver l’alchimie.

- Micro scénique : Shure SM58

- Micro vintage : Shure 55SH Series II

- Alternative : Shure Super 55

- Claviers type Doors : Nord Electro 6D 61

- Version 73 touches : Nord Electro 6D 73

- Harmonica blues : Hohner Marine Band 1896

- Songbook complet : The Doors – Complete Music (PVG)

- Anthologie guitare : The Doors – Anthology (Guitar Tab)

Discographie essentielle

- The Doors (1967) – naissance d’un son, « Break On Through », « Light My Fire »¹.

- Strange Days (1967) – « People Are Strange », textures psychédéliques plus sombres.

- L.A. Woman (1971) – chant plus grave, route humide de « Riders on the Storm », clin d’œil « Mr. Mojo Risin’ »⁴⁸.

- An American Prayer (1978) – collage posthume de poésie et de musique⁹.

Pourquoi la légende tient toujours

Parce que Morrison a cherché — et parfois trouvé — la jonction fragile entre poésie et rock psychédélique. Parce que ses chansons sont des pièces à vivre : on y entre, on s’y perd, on s’y retrouve. Parce qu’elles nous parlent d’excès, de désir, de peur. Et parce que derrière les coups d’éclat et les zones d’ombre, il reste une œuvre qui palpite.

Alors, on (re)remet quoi ce soir ? « When the Music’s Over » à fond, un SM58 dans la main, un Nord Electro sous les doigts, et l’envie d’ouvrir, encore, de nouvelles portes.

Sources

- The Doors – Biographie et discographie

- Jim Morrison – Vie, carrière et stature scénique

- « Not to Touch the Earth » / Celebration of the Lizard – origine du surnom Lizard King

- « Riders on the Storm » – contexte d’enregistrement

- Set-up clavier de Ray Manzarek (Vox, Gibson G-101, Rhodes Piano Bass)

- Décès à Paris (1971), absence d’autopsie et spéculations

- Buste de Morrison (Père-Lachaise) : vol en 1988, retrouvé en 2023

- Rock & Roll Hall of Fame – Intronisation des Doors (1993) et « Mr. Mojo Risin’ »

- An American Prayer (1978) – album posthume