Des origines communes : une histoire partagée

La Fender Telecaster, lancée en 1950 sous la forme de l’Esquire, de la Broadcaster, puis de la Nocaster, est le premier modèle de guitare électrique solid-body produit en série. Conçue par Leo Fender, ingénieur et visionnaire, cette guitare se veut simple, robuste et accessible. Très vite, elle séduit musiciens de tous horizons par son son clair et sa construction fiable, devenant l’archétype de la guitare moderne.

De la Telecaster naît trois ans plus tard sa « petite sœur », la Stratocaster. Conçue à partir des retours des utilisateurs de la Tele, la Strat voit le jour en 1954. Si la Tele évoque la télévision naissante, la Strat s’inspire de la stratosphère, symbole de modernité. La Stratocaster améliore l’ergonomie et la polyvalence de jeu : corps aux courbes plus confortables, troisième micro simple, vibrato intégré… Autant d’innovations qui la distinguent, sans jamais trahir l’héritage de sa devancière.

À ses débuts toutefois, l’ajout de ce troisième micro n’a pas fait l’unanimité : plusieurs musiciens, habitués à l’espace dégagé de la Telecaster, trouvaient que le micro central gênait parfois leur attaque, notamment en jeu au médiator ou au pouce. Bill Carson lui-même, conseiller historique de Leo Fender, rapportait ces retours lors des premiers essais. Certains guitaristes faisaient alors abaisser ce micro ou le neutralisaient pour retrouver une sensation plus proche de leur Tele. Un détail révélateur de l’influence durable de la grande sœur sur les attentes des premiers utilisateurs de Stratocaster.

Leo Fender, accompagné de Bill Carson, conçoit ces deux modèles non pas en opposition, mais comme deux évolutions complémentaires issues d’un même socle. Loin de se cannibaliser, Telecaster et Stratocaster cohabitent durablement dans le catalogue Fender, chacune forgeant sa propre légende tout en partageant des origines et des ambitions communes.

Une lutherie et une conception issues du même moule

En matière de lutherie, la filiation entre la Telecaster et la Stratocaster est flagrante. Toutes deux partagent un diapason Fender de 25,5 pouces, garantissant une attaque franche et un diapason caractéristique. Leur structure est similaire : corps plein (solid-body) et manche vissé, une innovation majeure introduite par Fender pour faciliter la production et l’entretien.

Les bois utilisés – frêne, puis progressivement l’aulne – sont communs aux deux modèles, bien que traditionnellement associés à l’un ou l’autre (le frêne à la Tele, l’aulne à la Strat). Mais ces distinctions sont davantage historiques qu’exclusives. Aujourd’hui encore, les deux essences circulent sur les deux guitares, même si l’aulne domine pour des raisons écologiques et de disponibilité.

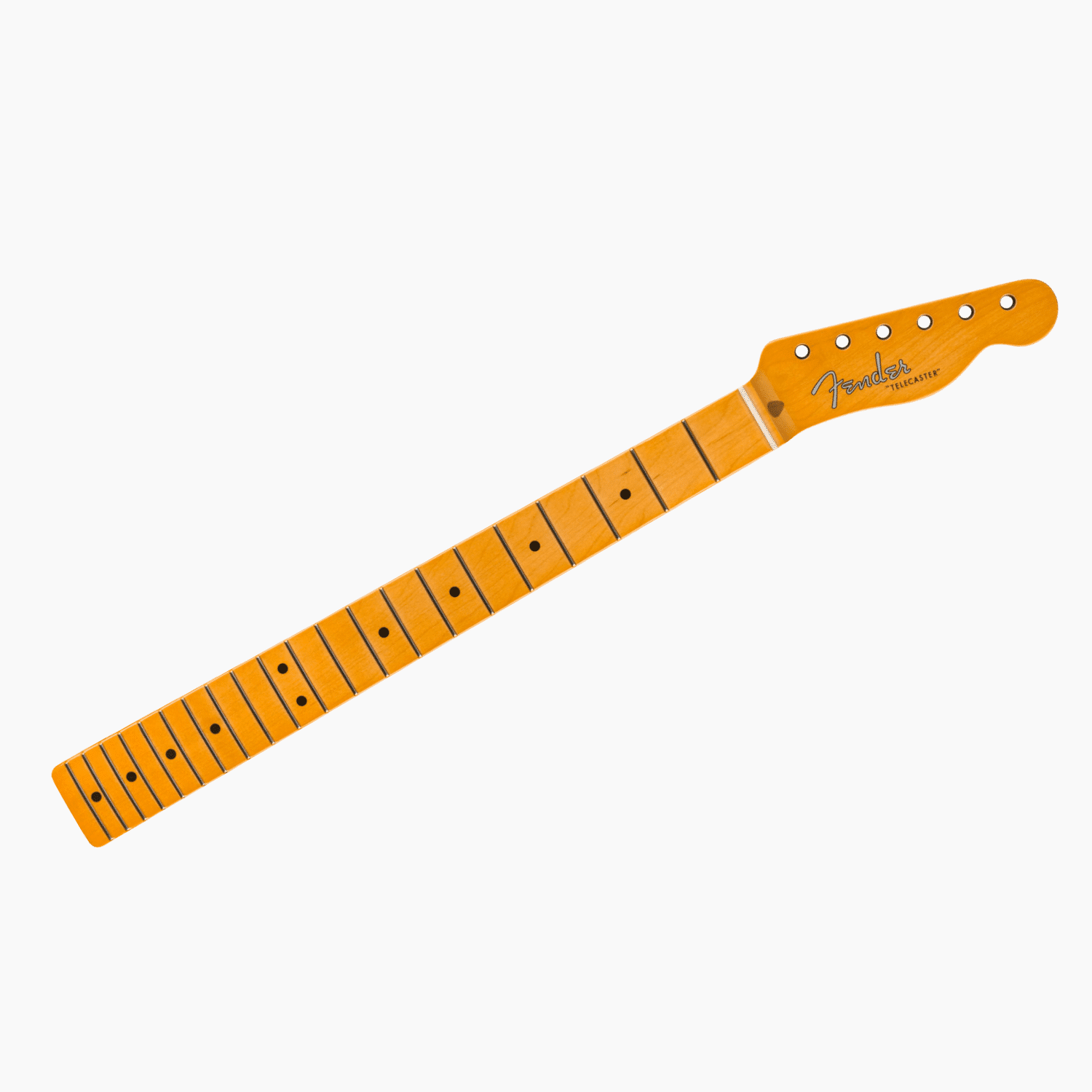

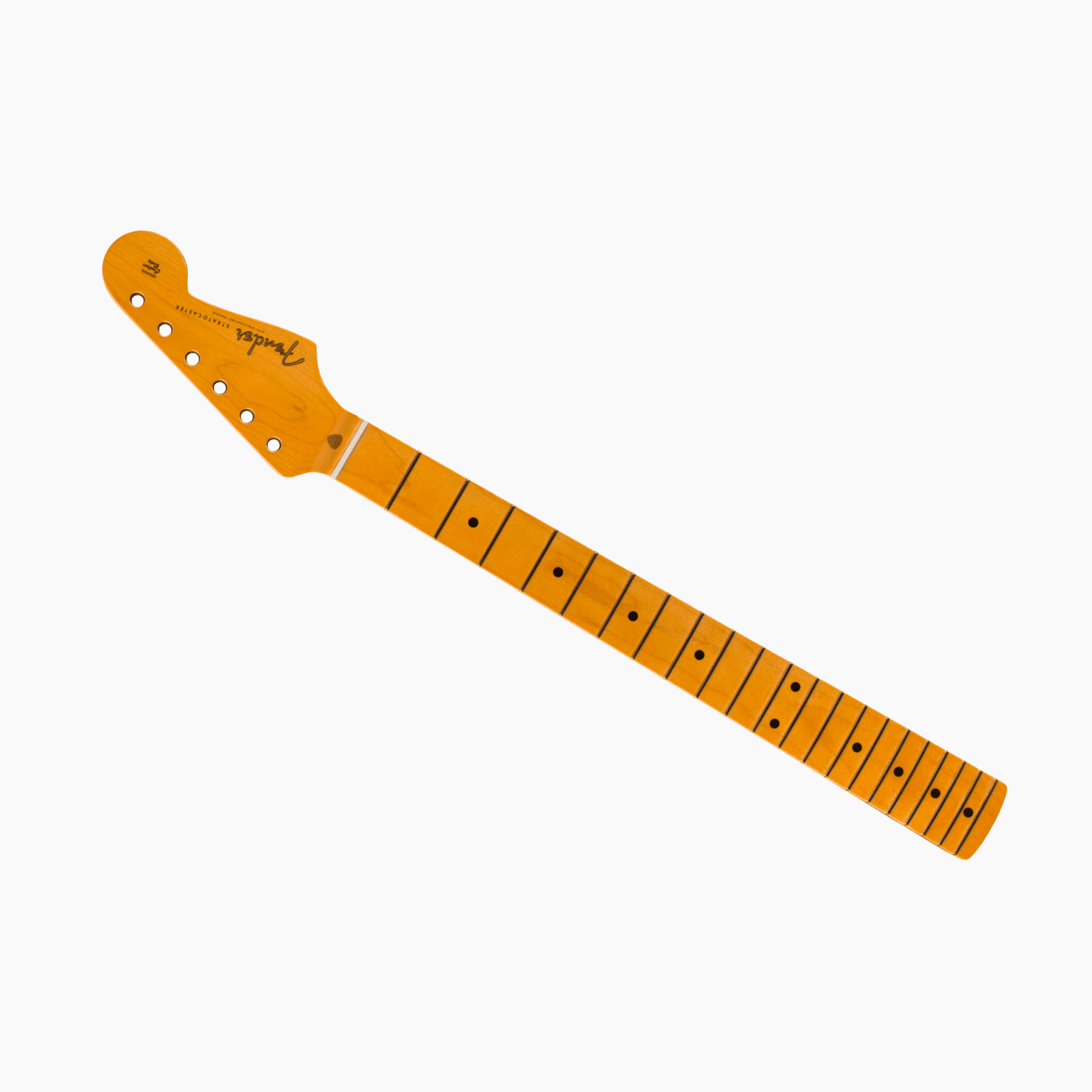

Côté manche, les similitudes abondent : profil de type C sur les modèles récents, mais avec de nombreuses variantes historiques (U, D, V, soft V…), radius vintage ou moderne (7,25″ à 9,5″), touche en érable ou palissandre, et 21 ou 22 frettes selon les modèles. Ces caractéristiques rendent la transition de l’une à l’autre aisée pour les guitaristes.

Les deux modèles partagent également des éléments essentiels : micros simple bobinage Fender, chevalet traversant, sillet en os ou en matériaux synthétiques selon les époques et les séries, mécaniques vintage à bain d’huile, et un guide corde. Le son Fender clair et claquant naît de cette combinaison harmonieuse. Même le matériel électronique suit une philosophie commune, avec des variations dans les positions et les câblages, mais un ADN sonore commun très présent.

Design et choix techniques : le jeu des influences réciproques

Si la Stratocaster et la Telecaster partagent un squelette commun, elles se distinguent par certaines innovations de design – mais là encore, ces différences s’expliquent par un jeu d’influences croisées et de réponses techniques, plutôt que par une opposition radicale.

La Stratocaster, apparue trois ans après la Telecaster, est pensée comme une amélioration ergonomique et sonore de cette dernière. Leo Fender, soucieux du confort des musiciens, affine la forme du corps avec des contours ergonomiques – un chanfrein pour l’avant-bras droit et un belly cut à l’arrière – pour épouser le torse du musicien. Cette approche inédite, baptisée « comfort contour », devient une norme dans la conception des guitares électriques solid-body. Elle influence même la Telecaster dans sa version moderne : certains modèles haut de gamme, comme la Fender American Ultra Telecaster, reprennent ces contours tout en conservant le look rectangulaire emblématique de la Tele. C’est une première démonstration de l’effet miroir qui s’installe entre les deux modèles au fil des décennies.

Autre terrain d’innovation : le système de vibrato. Tandis que la Telecaster conserve un chevalet fixe, fidèle à la simplicité de ses origines, la Stratocaster intègre un vibrato flottant synchronisé – connu sous le nom erroné de « tremolo ». Ce système, inédit en 1954, est conçu pour permettre des effets expressifs de bending collectif, d’imitations de lap steel hawaïenne ou de trémolos subtils, avec une stabilité étonnante pour l’époque. Il répond directement à la demande des musiciens de country ou de western swing, désireux de repousser les limites expressives de leur instrument. En retour, certaines Telecaster Custom des années 60 adoptent des vibratos Bigsby – souvent montés après l’achat – pour élargir leur vocabulaire sonore. Aujourd’hui encore, des Telecaster modernes sont équipées de vibratos de style Strat, même si la grande majorité conserve le chevalet fixe emblématique. Ainsi, là où la Tele crée les fondations, la Strat explore et innove – et l’histoire montre que les deux modèles s’enrichissent mutuellement.

L’électronique, domaine souvent négligé dans les comparaisons superficielles, est un autre théâtre d’influences croisées. Le câblage initial de la Telecaster, entre 1950 et 1952, était conçu de manière pragmatique mais peu flexible : le sélecteur trois positions ne permettait pas de combiner les deux micros. Ce schéma, pensé pour simuler un son de basse ou de guitare jazz, finit par être abandonné sous la pression des musiciens. À partir de 1953-54, la Tele adopte un câblage plus conventionnel, permettant de mixer les deux micros simple bobinage en parallèle.

La Stratocaster, dès sa sortie, propose trois micros et un sélecteur à trois positions. Rapidement, les musiciens découvrent qu’en bloquant le sélecteur entre deux crans, ils peuvent activer simultanément deux micros (chevalet+milieu ou milieu+manche), produisant un son caractéristique creusé, percussif et nasal, surnommé « quack ». Ce timbre inédit devient emblématique de la Strat, au point que Fender officialise ces positions en 1977 avec un sélecteur à cinq positions.

Dans un jeu de ping-pong technologique, les Stratocasters modernes, notamment dans la série American Professional II, proposent un push-pull qui permet d’activer les micros manche et chevalet ensemble – une configuration typique de la Telecaster. À l’inverse, des Telecasters récentes, comme celles en configuration Nashville, embarquent trois micros et un sélecteur cinq positions, à la manière d’une Strat. Ainsi, chaque guitare tente d’incorporer les atouts sonores de l’autre, tout en préservant son identité.

Cette influence croisée s’observe aussi dans les éléments de matériel. La standardisation des pièces chez Fender permet une interchangeabilité remarquable : un manche de Telecaster peut être monté sur une Strat (et inversement), la compatibilité des poches de manche étant assurée par un gabarit normé – seules la forme du talon et l’esthétique diffèrent légèrement. Les mécaniques, les boutons, les potentiomètres, les sélecteurs, les frettes, et même certaines plaques de fixation sont interchangeables ou très proches. Ce choix pragmatique, initié par Leo Fender dès les années 50, permet une modularité exceptionnelle.

Enfin, l’esthétique n’échappe pas à cette convergence. Dès la fin des années 50, les deux modèles adoptent des finishes personnalisées issues du nuancier automobile Dupont : Fiesta Red, Lake Placid Blue, Olympic White, etc. Cette palette devient emblématique de Fender, et chaque coloris est proposé à la fois sur Tele et sur Strat. De nos jours, la plupart des séries proposent des pickguards et des teintes identiques sur les deux guitares.

Des sensations de jeu similaires

En main, les deux guitares offrent une expérience de jeu voisine. La main gauche retrouve les mêmes repères grâce au diapason commun, aux profils de manche identiques, et à l’architecture des frettes. La main droite perçoit quelques nuances : la Telecaster, avec son corps plat, peut sembler plus anguleuse, là où la Strat épouse le corps grâce à ses chanfreins. Mais ces différences s’estompent à l’usage.

Le poids, l’équilibre, l’accès aux aigus (grâce aux pans coupés), et la robustesse sont comparables. En termes de sonorité, les deux instruments délivrent un son clair, claquant, avec une grande dynamique. La Tele se distingue par un twang agressif, particulièrement au chevalet, tandis que la Strat brille par ses sonorités « glassy », notamment en position manche.

Chacune a ses subtilités, mais elles se croisent souvent : une Tele peut sonner blues, une Strat peut twanger. L’essentiel est cette polyvalence commune, cette capacité à réagir à l’attaque du jeu et à sculpter le son depuis les potards de l’instrument. Cette parenté dans le ressenti et la réactivité explique que de nombreux musiciens passent de l’une à l’autre sans effort.

Une évolution parallèle jusqu’aux modèles modernes

Depuis leur création, Stratocaster et Telecaster évoluent en miroir. Chaque série, chaque innovation, chaque clin d’œil au passé ou au futur les concerne toutes deux. Les séries Vintage Reissue, American Standard, Deluxe, Original, Player, Vintera, American Professional II ou Ultra existent systématiquement en version Strat et Tele, avec des spécifications alignées.

Qu’il s’agisse d’évolutions techniques (chevalets modernisés, micros Noiseless, push-pull électroniques), d’esthétique (finishes identiques issues de l’automobile), ou de déclinaisons (version HSS, modèles à humbuckers, configurations Nashville), chaque nouveauté trouve son double dans la famille opposée.

Même la production sous licence Squier, ou les modèles Custom Shop, continuent cette dynamique jumelle : du débutant au collectionneur, chacun peut trouver une Strat ou une Tele qui lui correspond, souvent conçue selon les mêmes critères, le même soin, le même esprit. Une continuité rare dans l’histoire des instruments.

Deux icônes liées dans l’imaginaire collectif des musiciens

La Stratocaster et la Telecaster ne sont pas que des instruments. Elles sont devenues des mythes culturels, symboles de la musique moderne. Dès qu’on pense « guitare électrique », leur silhouette surgit. Elles incarnent le rock, le blues, la country, mais aussi le funk, le jazz, le reggae, ou même le metal.

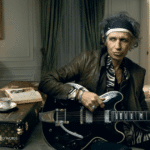

Des artistes légendaires les ont rendues immortelles : Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mark Knopfler pour la Strat ; Keith Richards, Bruce Springsteen, Jimmy Page ou Roy Buchanan pour la Tele. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs joué les deux – preuve de leur complémentarité plus que de leur rivalité.

Leur popularité transcende les générations, et leur design est devenu le mètre-étalon de l’esthétique guitare. Dans les campagnes Fender, dans les clips, sur scène ou dans les mains de collectionneurs, ces deux guitares sont omniprésentes. Les débats entre fans relèvent souvent du folklore, car la plupart des musiciens les considèrent comme des outils différents mais égaux, chacun avec ses forces, mais nés d’un même esprit.

Conclusion : Deux sœurs iconiques, unies par le même ADN

Ces deux instruments sont les deux faces d’un même projet révolutionnaire : celui de Leo Fender, qui a bouleversé la lutherie avec une approche modulaire, pratique, et musicale.Leur ADN commun dans la conception, les matériaux, les sensations et l’évolution constitue un cas unique dans l’histoire de la guitare électrique. La Strat est née de la Tele, et toutes deux continuent de grandir ensemble, influençant le marché, les styles, et les générations de musiciens. Plutôt que deux camps rivaux, ce sont deux alliées complémentaires, deux figures fondatrices d’un univers sonore immense. Comprendre leur continuité enrichit notre rapport à l’une comme à l’autre.

Sources :

- Tony Bacon, The Fender Electric Guitar Book, Backbeat Books, 2007

- A. R. Duchossoir, The Fender Telecaster, Hal Leonard, 1991

- Dave Hunter, The Fender Stratocaster, Voyageur Press, 2013

- Site officiel de Fender – fender.com

- Articles spécialisés – Guitar World, Premier Guitar, Reverb.com

- Témoignages historiques : Bill Carson, Leo Fender (archives Fender)